“Fernkorn”

“MIETHKE & WAWRA IN WIEN”

“MIETHKE & WAWRA

PHOTOGRAPHISCH-ARTISTISCHE ANSTALT IN WIEN

LANDSRASSE, HAUPTSTRASSE 135.

(NEBEN DREHERS LOKALITÄTEN.)

TÄGLICH AUFNAHMEN VON PORTRAITS IN ALLEN

FORMATEN. – REPRODUCTIONEN NACH GEMÄLDEN,

ZEICHNUNGEN, STICHEN, LITHOGRAPHIEN, GERÄTH-

SCHAFTEN ETC, ETC.

STEREOSCOPISCHE AUFNAHMEN.

MIETHKE & WAWRA

KUNSTHANDLUNG & KUNSTVERLAG IN WIEN

SINGERSTRASSE 889

(NAHE DER STAATSDRUCKEREI.)

LAGER VON ENGLISCHEN, DEUTSCHEN UND

FRANZÖSISCHEN STICHEN, LITHOGRAPHIEN, PHOTOGRAPHIEN, FARBDRUCKEN IN GRÖSSTER AUSWAHL. GROSSES ANIQUARISCHES LAGER VON RADIRUNGEN, HOLZSCHNITTEN, KUPFERSTICHEN & HANDZEICHNUNGEN ALLER ZEITEN UND SCHULEN.”

Miethke & Wawra

(1861 – 1874 Kunst- und Photohandlung in Wien)

Hugo Othmar Miethke

(1834 Potsdam – 1918 Gutenegg bei Cilli)

Carl Josef Wawra (1839 Wien – 1905 Wien)

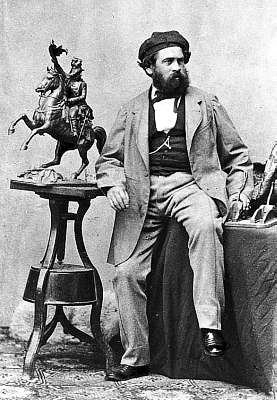

Anton Dominik Ritter von Fernkorn

Anton Fernkorn

(1813 Erfurt – 1878 Wien)

Wiener Bildhauer und Bildgiesser in den 1850ern und 1860ern

Prinz Eugen

Prinz Eugen von Savoyen

Prinz Eugen von Savoyen-Carignan

(1663 Paris – 1736 Wien)

Feldherr des Hauses Österreich

Google Ergebnisse:

Künstler/Verfasser Miethke & Wawra

Biografische Angaben

biografischer Abriss

1861 – 1874

Kunsthandlung und Kunstverlag in Wien,

gegründet 1861 von Carl Joseph Wawra und Hugo Othmar Miethke,

betreibt ein Fotoatelier,

gibt Mappenwerke mit fotografischen Kunstreproduktionen heraus,

veranstaltet ab 1862 Kunstauktionen,

besteht bis 1874

Quelle: Tobias G. Natter, Die Galerie Miethke. Eine Kunsthandlung im Zentrum der Moderne, Ausst.-Kat. Jüdisches Museum der Stadt Wien, Wien 2003, 262-263; http://www.kunstarchiv.at/doc/005.html (28. Aug. 2002); Frank Heidtmann, Wie das Photo ins Buch kam. Der Weg zum photographisch illustrierten Buch anhand einer bibliographischen Skizze der frühen deutschen Publikationen mit Original-Photographien, Photolithographien, Lichtdrucken, Photogravuren, Autotypien und mit Illustrationen in weiteren photomechanischen Reproduktionsverfahren. Eine Handreichung für Bibliothekare und Antiquare, Buch- und Photohistoriker, Bibliophile und Photographikasammler, Publizisten und Museumsleute, Berlin 1984 (Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Photographie, Bd. 2), div. Nummern

Schlagwort

Fotohandel

zuletzt bearbeitet: 2004-07-08

Beruf, Titel

1863 – 1874

Wien III. Landstrasse, Landstrasse, Hauptstraße 95

(Sept. 1863, um 1864, 1867, Herbst 1868, Herbst 1870),

“Photographisch-artistische Anstalt in Wien,

Landstraße, Hauptstrasse 135. (neben Dreher’s Localitäten.)

Täglich Aufnahmen von Portraits in allen Formaten.

Reproductionen nach Gemälden, Zeichnungen, Stichen, Lithographien, Geräthschaften etc. etc. Stereoscopische Aufnahmen.

\[...]

Kunsthandlung & Kunstverlag in Wien, Singerstrasse 889

(nahe der Staatsdruckerei.)

Lager von englischen, deutschen und französischen Stichen, Lithographieen, Photographieen, Farbendrucken in grösster Auswahl, grosses antiquarisches Lager von Radirungen, Holzschnitten, Kupferstichen & Handzeichnungen aller Zeiten und Schulen.“

(um 1869),

Wien III., Landstrasse, Landstraßer Hauptstraße 30

(1864, 1865/68, 1870, 1874),

Kunsthandel,

WEIN I. Stadt, Plankengasse 7

(ab 1864, 1865/68, 1870, bis 1874) bzw. 6 (1874)

Quelle: “Verzeichniß sämmtlicher Fotografen Wien’s“, in: Marneau’s Fotografie-Kalender, 1864, 45-47, 46 (Sept. 1863); Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger nebst Handels- und Gdewerbe-Adreßbuch der k.k. Haupt- und Residenzstadt Wien und Umgebung von Adolph Lehmann, 5. Jg., 1865, Wien: Carl Gerold’s Sohn, 554; Antiquariat Timm Starl, Visitkartfotografie 1860 – 1900, Kat. 8, Frankfurt am Main 1979, 100 (um 1864); “Fotografen Wien’s und Umgebung“, in: Marneau’s Fotografie-Almanach, 1867, 43-48, 44; “Fotografen Wien’s und Umgebung“, in: Marneau’s Fotografie-Almanach, 1869, 40-45, 41 (Herbst 1868); Untersatzkarton a.R. (um 1869); Lehmann’s Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger neben Handels- und Gewerbe-Adreßbuch für die k.k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien und Umgebung, 8. Jg., 1870, Wien: Verlag der Beck’schen Universitäts-Buchhandlung (Alfred Hölder), 650; “Fotografen Wien’s und Umgebung“, in: Marneau’s Fotografie-Almanach, 1871, 44-49, 45 (Herbst 1870); Biographisches Lexikon der österreichischen Photographen 1860 bis 1900, Zusammengestellt von Hans Frank, Typoskript, o.O. 1980, 98; Photographisches Jahrbuch für 1871, hrsg. von der Redaction der Photographischen Correspondenz, Wien: Verlag der Photographischen Correspondenz (Dr. E. Hornig), o.J. (1870), 74; Photographisches Jahrbuch für 1873 und 1874, hrsg. von der Redaction der Photographischen Correspondenz, 3. Jg., (Mit Kalendarium für das Jahr 1874), Wien: Verlag der Photographischen Correspondenz (Dr. E. Hornig), 1874, 128; Lehmann’s Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger neben Handels- und Gewerbe-Adreßbuch für die k.k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien und Umgebung, 13. Jg., 1875, Wien: Alfred Hölder [www.digital.wienbibliothek.at], 848 (Photographie-Handlungen); Tobias G. Natter, Die Galerie Miethke. Eine Kunsthandlung im Zentrum der Moderne, Ausst.-Kat. Jüdisches Museum der Stadt Wien, Wien 2003, 262

Schlagwort

Atelierfotografen, Fotohandel, Porträt, Kunstreproduktion, Stereo

zuletzt bearbeitet: 2012-07-17

Aktivität/en

1861 – 1872

Fotoatelier 1872 von Atelierleiter Carl Haack übernommen

Quelle: Otto Hochreiter, Timm Starl, “Lexikon zur österreichischen Fotografie“, in: Geschichte der Fotografie in Österreich, Band 2, hrsg. von Otto Hochreiter und Timm Starl im Auftrag des Vereins zur Erarbeitung der Geschichte der Fotografie in Österreich, Ausst.-Kat., Bad Ischl 1983, 93-209, 122

Schlagwort

Atelier

zuletzt bearbeitet: 1996-02-23

http://de.wikipedia.org/wiki/Galerie_Miethke

Die Galerie Miethke war eine Wiener Kunstgalerie und Zentrum der frühen österreichischen Moderne.

Die 1861 von

Hugo Othmar Miethke

(29. Juli 1834 in Potsdam – 11. November 1911 auf Gutenegg bei Cilli)[1] zusammen mit

Carl Josef Wawra

(19. November 1839 in Wien – 26. Mai 1905 in Wien)

gegründete Firma

Miethke & Wawra

betrieb zunächst ein Antiquariat und einen Kunstverlag.

Das Geschäft entwickelte sich rasch zu einer wichtigen Agentur für die Wiener Maler des Historismus, vor allem Hans Makart, und betätigte sich auch als Auktionshaus. Nach Standorten in der Plankengasse 6 und am Neuen Markt 13 erwarb Miethke 1895 das Palais Eskeles in Wien-Innere Stadt, Dorotheergasse 11.

Nach der Eröffnung am 29. Mai 1896 entwickelte sich die Galerie, die dort auf zwei Etagen betrieben wurde, zu einer der bedeutendsten Kunsthandlungen der Monarchie. Neben Ausstellungen wurden weiterhin Auktionen durchgeführt, so auch die der Verlassenschaften von Hans Makart, Emil Jakob Schindler, Viktor Tilgner, August von Pettenkofen, Charlotte Wolter oder Rudolf von Alt.

1904 kaufte der Juwelier Paul Bacher, ein Freund Gustav Klimts, die Galerie mit der Absicht, sie als Verkaufslokal der Wiener Secession zu nutzen und engagierte 1905 Arthur Roessler als Galerieleiter. Wegen dieser geplanten Kommerzialisierung kam es zu Unstimmigkeiten, die eine Gruppe von Künstlern um Gustav Klimt zum Austritt aus der Secession veranlassten. Emil Maria Steininger folgte bereits 1906 Roessler, der Maler Carl Moll übernahm die Leitung der Galerie, die sich nun zu einem Zentrum der modernen Kunst entwickelte. In zahlreichen Ausstellungen präsentierte sie neben den Künstlern des Jugendstils und der Wiener Werkstätte auch die internationale Moderne, darunter Aubrey Beardsley, Honoré Daumier, Henri de Toulouse-Lautrec, Claude Monet, Édouard Manet, Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent van Gogh und Pablo Picasso. Nach Ende des Ersten Weltkriegs führte der seit 1907 tätige künstlerische Leiter Hugo Haberfeld den Galeriebetrieb an anderer Adresse bis zu seiner Emigration 1938 weiter, während das Palais Eskeles als „Haus der jungen Künstlerschaft“ verwendet wurde und 1936 in den Besitz des Dorotheums kam. Es beherbergt heute das Jüdische Museum der Stadt Wien.

http://www.wladimir-aichelburg.at/kuenstlerhaus/mitglieder/verzeichnisse/freunde-und-mitarbeiter/#m

Miethke Hugo Othmar,

ao. Mitglied.

* Potsdam 29.7.1834,

+ Gutenegg, Cilli / Celje 11.1.1918,

bis zur Einäscherung provisorisch beigesetzt.

Aufgenommen 1869.

Den ersten Beitrag am 9.3.1869 bezahlt.

Kunsthändler, Kunsthandlung 1861 mit C. J. Wawra gegründet, Wien I., Plankengasse 6, 1. Stock.

1874 von Wawra getrennt.

1882 Wien I., Neuer Markt 13, 1. Stock.

29.5.1896 Eröffnung neuer Räume Wien I., Dorotheergasse 11. Kunstverlag.

1904 verkauft.

Sein Sohn Otto Miethke zu Gutenegg wurde Maler; lebte auf Schloss Gutenegg, Post Neuhaus bei Cilli, Südsteiermark.

http://www.wladimir-aichelburg.at/kuenstlerhaus/mitglieder/verzeichnisse/freunde-und-mitarbeiter/#m

Wawra Carl Josef,

ao. Mitglied.

* Wien 19.11.1839,

+ Wien 26.5.1905, = Mauer 29.5.1905.

Aufgenommen 1868, den ersten Beitrag bezahlt am 7.4.1868.

Kunsthändler, Kunstantiquariat und Landkartenhandlung, ursprünglich mit C. O. Miethke zusammen.

Kunstexperte des k.u.k. Oberst-Hofmarschallamtes und des k.k. Handels-Gerichts.

1905 Firma durch Eduard und Alfred Wawra übernommen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Dominik_von_Fernkorn

Anton Dominik Ritter von Fernkorn

(* 17. März 1813 in Erfurt; † 16. November 1878 in Wien)

war ein deutsch-österreichischer Bildhauer und Bildgießer. Er gilt als einer der wichtigsten Meister des frühen Historismus.

Leben

Nach einer teilweise autodidaktischen Ausbildung studierte Fernkorn an der Akademie der bildenden Künste in München bei Johann Baptist Stiglmaier und Ludwig Schwanthaler.

Ab etwa 1850 war er in Wien, wo er eine alte Kanonengießerei (heute Elektrotechnisches Institutsgebäude der TU Wien in der seit 1873 so benannten Gußhausstraße) als Arbeitsstätte (Bildgießerei) verwendete und mit Johann Preleuthner zusammenarbeitete.

Auch zu Hanns Gasser entwickelte sich eine künstlerische Beziehung, die sich in der Verwandtschaft zahlreicher Sujets zeigt.[1]

Seine bekanntesten Werke sind patriotische Standbilder in Österreich, vor allem

die Reiterstatuen von Erzherzog Karl (1853-1859)

und

Prinz Eugen (1860-1865)

auf dem Heldenplatz.

Von ihm wurde auch der Löwe von Aspern geschaffen, ein liegender Löwe als Kriegerdenkmal und Erinnerung an den Sieg über Napoleon in der Schlacht bei Aspern. Diese Skulptur befindet sich ebenfalls auf dem Heldenplatz – aber auf demjenigen in Aspern (heute ein Teil von Wien-Donaustadt).

Das Denkmal von Erzherzog Karl, nach einem Gemälde von Johann Peter Krafft, ist insofern ein technisches Wunderwerk, als das Pferd nur auf den Hinterbeinen steht. Dieses Kunststück konnte beim Prinzen Eugen nicht mehr wiederholt werden: hier berührt der Schweif des Pferdes den Sockel.

Nach mehreren Schlaganfällen wurde Fernkorn 1868 in eine Irrenanstalt eingeliefert, so wurde das Reiterstandbild des Prinzen Eugen von seinen Schülern fertiggestellt. Der Legende nach kam Fernkorns Krankheit daher, dass er die technische Leistung des Erzherzog-Karl-Denkmals nicht wiederholen konnte. Sein Schüler Franz Pönninger setzte die Bildgießereiwerkstatt fort.

In Zagreb steht das Reiterdenkmal zu Ehren des kroatischen Ban Josip Jelačić, welches ebenfalls von Fernkorn geschaffen wurde. Es wurde 1864 fertiggestellt und am 17. Dezember 1866 feierlich eingeweiht.

Sein Ehrengrab befindet sich auf dem Wiener Zentralfriedhof (Gruppe 14 A, Nummer 18). Im Jahr 1880 wurde in Wien Favoriten (10. Bezirk) die Fernkorngasse nach ihm benannt.

Anton Dominik von Fernkorn ist für die österreichische Plastik entwicklungsgeschichtlich von eminenter Bedeutung, seine monumentalen Werke leiteten in Wien einen neuen Aufschwung der Bildhauerei ein.[1].

http://de.wikipedia.org/wiki/Eugen_von_Savoyen

Eugen Franz,

Prinz von Savoyen-Carignan

(fr: François-Eugène de Savoie-Carignan, it: Eugenio di Savoia-Carignano; * 18. Oktober 1663 in Paris; † 21. April 1736 in Wien),

unter dem Namen Prinz Eugen bekannt, war einer der berühmtesten Feldherren des Hauses Österreich und wesentliche Stütze der Großmachtstellung Österreichs innerhalb Europas.

Er war ab 1697 Oberbefehlshaber im Großen Türkenkrieg.

Neben dem Herzog von Marlborough war er während des Spanischen Erbfolgekrieges (1701–1714) Oberkommandierender der antifranzösischen Alliierten.

Nach der Wiederaufnahme des Krieges gegen die Osmanen (1714–1718) sicherte er die österreichische Vorherrschaft in Südosteuropa.

Daneben war er lange Hofkriegsratspräsident, war als Diplomat tätig und übte weitere hohe Staatsämter aus. Er war als Bauherr und Kunstsammler einer der bedeutendsten Mäzene seiner Zeit.[1]

http://interventionplease.plattform-geschichtspolitik.org/?p=329

Prinz Eugen-Denkmal, Heldenplatz / Wien

Der Name Heldenplatz kommt von den beiden Reiterdenkmälern, die beide von Anton Dominik Fernkorn stammen.

Das ältere zeigt Erzherzog Karl und wurde 1860 enthüllt. Es diente zur militärischen Glorifizierung der Dynastie – kurz vor der Enthüllung des Denkmals unterlag Österreich Italien allerdings in der Schlacht von Solferino.

1865 wurde die Reiterstatue Prinz Eugens fertiggestellt, die kurz vor der Niederlage von Königgrätz enthüllt wurde. Nach Schlaganfällen Fernkorns wurde sie von Schülern vollendet.

Im Jahr 1697 befehligte Prinz Eugen als Oberbefehlshaber die habsburgische Offensive in Ungarn während des so genannten “Großen Türkenkrieges” (1683-1699). Nach der so genannten “Zweiten Türkenbelagerung” setzte das Habsburgerreich zu einem vernichtendem Gegenschlag an. Im Zuge dieser Offensive wurden die Osmanen aus dem Gebiet Ungarns vertrieben, gleichzeitig eroberten die Habsburger_innen Teile Ungarns.

In der Schlacht bei Zenta (Vojvodina) im September 1697 vernichtete Prinz Eugen als Oberbefehlshaber die Hauptmacht des osmanischen Heeres. Unmittelbar danach nahm er Sarajewo ein, wobei die Stadt durch Brand fast völlig zerstört wurde.

Prinz Eugen war auch der Name der 7. SS-Division der Wehrmacht. Bei der Namensgebung der Division wurde bewusst auf auf Prinz Eugen von Savoyen zurückgegriffen, welcher im 17./18. Jahrhundert die Osmanen vom Balkan vertrieb und somit die Ansiedlung so genannter „Volksdeutscher“ ermöglichte.

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Straßennamen_von_Wien/Innere_Stadt

Singerstraße,

historische Bezeichnung;

wahrscheinlich entstand der Name durch Verballhornung des mittelalterlichen Familiennamens Sünchinger (der sich möglicherweise auf den Ort Sünching in Bayern bezieht).

Die Straße wurde erstmals 1267 als Sulcherstraße erwähnt, danach als Sulchingerstraße, Sunchingerstraße, Sunhingerstraße, Suningerstraße und in weiteren Schreibweisen.

Zeitweise war auch der Name Deutschherrenstraße gebräuchlich (nach dem Deutschordenshaus in dieser Straße).

Das Teilstück zwischen Riemergasse und Seilerstätte, um 1830 noch mit anderer Baulinie als die Singerstraße, hieß bis 1862 Filzgasse (nach dem Gewerbe der Filzer; siehe Riemergasse).

Mag. Ingrid Moschik,

Konzeptkünstlerin

Ideen und Informationen bitte an:

ingrid.moschik@yahoo.de